Sejak nama Gus Yaqut Cholil Qoumas ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kuota haji, ruang publik terbelah. Satu pihak menyebutnya sebagai bukti bahwa hukum akhirnya berani menyentuh wilayah yang selama ini dianggap “suci dari pengawasan”.

Pihak lain membalas dengan argumentasi yang terdengar rapi bahwa ini bukan korupsi, melainkan kebijakan; bukan suap, melainkan pembagian proporsi kuota; bukan menyalahi peraturan, tapi diskresi; bukan pidana, melainkan perbedaan tafsir undang-undang.

Di antara dua kubu itu, publik dihadapkan pada segepok pasal yang dikutip seperti ayat yang dipetik sebagian, ditinggalkan sebagian. Akibatnya, hukum tampak seperti teka-teki yang bisa dibengkokkan oleh siapa pun yang paling fasih berbicara.

Namun perkara ini tentu tak akan berhenti pada perdebatan wacana. Secara hukum, Gus Yaqut telah menyandang status tersangka dan, dalam proses berikutnya, beralih menjadi terdakwa yang akan menjalani proses persidangan di ruang pengadilan.

Artinya, perkara ini tidak lagi berada di meja opini, melainkan di meja hijau. Dan di sanalah kelak yakni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pasal-pasal yang diperdebatkan itu akan diuji bukan oleh loyalitas, melainkan oleh pembuktian.

Pengadilan Tipikor menjadi panggung tempat bahasa undang-undang harus menjawab satu pertanyaan sederhana namun menentukan bahwa apakah ini diskresi kebijakan yang sah, atau penyalahgunaan kewenangan yang berbuah keuntungan tidak sah?

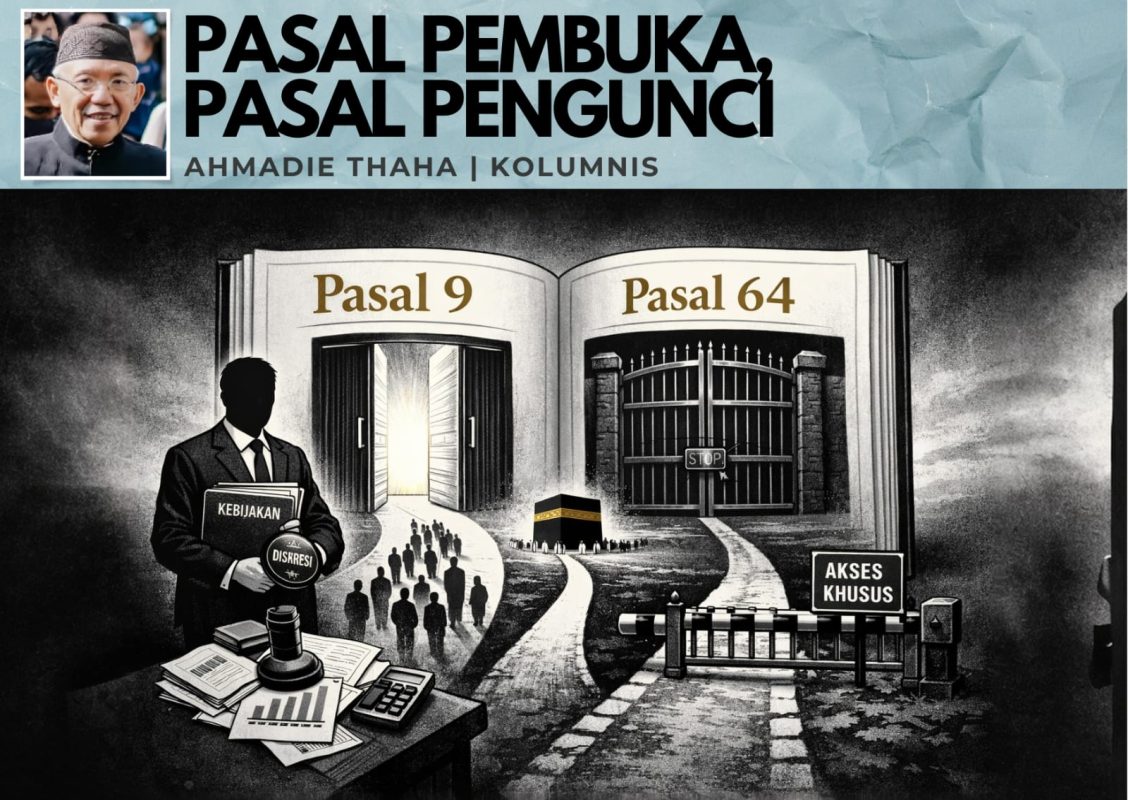

Di dalam drama hukum itu, selalu ada babak pembuka yang terdengar lunak dan babak penutup yang terdengar tegas. Undang-Undang Haji pun begitu. Ia menaruh Pasal 9 di bagian depan seperti pintu geser yang mudah dibuka, fleksibel, seolah ramah pada segala kemungkinan.

Lalu, beberapa halaman setelahnya, ia memancang Pasal 64 seperti palang besi yang tegas, kaku, dan tak mudah ditawar. Keduanya bukan kontradiksi, melainkan satu desain. Masalah bisa muncul ketika yang dibaca hanya pintunya, sementara palangnya kurang diperhatikan.

Mari mulai dari Pasal 9, primadona para pembela. Di sana tertulis bahwa jika setelah kuota ditetapkan masih ada tambahan dari Arab Saudi, Menteri berwenang menetapkan kuota tambahan itu. Pengisian kuota tambahan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri.

Bunyi yang terdengar administratif, bersih, dan “masuk akal”. Dunia diplomasi haji memang dinamis. Tak jarang pemerintah Saudi Arabia sedang baik hati dan memberi bonus kuota berjumlah puluhan ribu di menit akhir. Suka-suka mereka.

Negara tak mungkin kaku seperti tembok beton dalam mengatur dan mengelolanya. Maka dibukalah ruang diskresi agar pemerintah bisa bergerak cepat, menyelamatkan logistik, menjaga keselamatan jamaah, dan menyesuaikan kapasitas.

Namun, diskresi yang seperti pisau dapur, diciptakan untuk memotong sayur, bukan untuk menusuk tetangga. Ia adalah alat, bukan tujuan. Karena itu, undang-undang yang baik selalu memasangkan pisau dengan talenan: ada ruang gerak, tetapi ada batas etika.

Di sinilah Pasal 64 muncul, bukan sebagai catatan kaki, melainkan sebagai penegasan nilai. Pasal 64 UU Haji berbunyi tanpa basa-basi bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota nasional. Tegas dan pasti. Bukan 50 persen.

Lalu kalimat berikutnya seperti menepuk meja bahwa pengisian kuota haji khusus dilakukan berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional. Ini bukan sekadar angka dan prosedur. Ini adalah deklarasi politik hukum bahwa akses ibadah tidak boleh dikomersialkan.

Kuota tak boleh ditentukan oleh kedekatan, apalagi oleh kemampuan membayar jalan pintas. “Khusus” bukan berarti “eksklusif untuk yang punya akses”; ia tetap tunduk pada antrean, pada prinsip keadilan, pada gagasan bahwa negara hadir untuk menertibkan hasrat pasar.

Mengapa arsitek undang-undang menyusun seperti itu yakni Pasal 9 dulu yang membuka, lalu Pasal 64 yang mengunci? Karena pembuat undang-undang tahu satu hal yang sering dilupakan birokrasi bahwa kebijakan publik selalu berada di antara dua bahaya yaitu kekakuan yang membahayakan keselamatan, dan keluwesan yang mengundang rente.

Maka mereka memberi pintu agar negara bisa bergerak, sekaligus memasang palang agar gerak itu tidak berubah menjadi perdagangan akses.

Di titik inilah kita harus berhenti bersandiwara. Mengutip Pasal 9 sambil menyingkirkan Pasal 64 ibarat mengutip ayat rahmat sambil membuang ayat keadilan.

Diskresi untuk menetapkan kuota tambahan tidak pernah dimaksudkan sebagai cek kosong untuk mengutak-atik komposisi 92:8% hingga membalikkan asas.

Ketika komposisi 8 persen berubah drastis, apalagi hingga setengah-setengah, kita tidak lagi sedang menyaksikan variasi administratif, melainkan pembongkaran fondasi.

Ketika pengisian kuota tidak lagi tunduk pada urutan pendaftaran nasional, kita tidak lagi berada di wilayah kebijakan, melainkan di ambang pasar gelap yang diberi jas legal.

Sebagian orang berkata, “Ini soal manajemen risiko. Negara tak sanggup menampung tambahan jamaah secara cepat; swasta lebih lincah.” Argumen ini terdengar rasional, seperti semua rasionalisasi yang nyaman bagi yang memegang kuasa.

Tetapi hukum tidak mengukur niat dengan kata-kata; ia mengukur dampak dengan asas. Jika hasilnya adalah ribuan jamaah reguler tersingkir dari hak antreannya, sementara akses cepat dibuka melalui kanal yang rawan transaksi, maka diskresi telah menyeberang dari “menjaga keselamatan” ke “menciptakan privilese”.

Di sinilah ironi itu menjadi telanjang. Haji, yang mengajarkan kesetaraan dalam balutan ihram, justru dikelola dengan mekanisme yang memuliakan perbedaan akses.

Seolah-olah di hadapan Ka’bah pun berlaku dua jalur yaitu satu jalur antrean panjang untuk rakyat kebanyakan, satu jalur cepat untuk yang tahu pintu belakang. Negara, yang seharusnya menjadi wasit, tiba-tiba tampak seperti pengelola loket.

Kita perlu jujur pada bahasa hukum. Pasal 9 memberi kewenangan menetapkan adanya kuota tambahan, bukan kewenangan mengubah makna keadilan distribusi kuota yang ditetapkan 92:8%.

Pasal 64 memaku dua pagar yakni komposisi 8 persen dan pengisian berdasarkan urutan nasional. Dua pagar ini bukan dekorasi; ia adalah garis batas antara kebijakan yang sah dan penyalahgunaan wewenang. Melompati pagar sambil mengklaim “pintunya terbuka” bukanlah kepiawaian administrasi, melainkan kecanggihan memelintir norma.

Dan di sinilah Pengadilan Tipikor mengambil peran yang tak bisa digantikan oleh media, akademisi, atau simpatisan. Di ruang sidang itulah Pasal 9 dan Pasal 64 tidak lagi diperdebatkan sebagai slogan, melainkan diuji melalui bukti.

Para hakim akan menguji apakah diskresi dijalankan dengan peraturan yang sah, transparan, dan proporsional; apakah komposisi dan mekanisme pengisian kuota tetap setia pada asas undang-undang; dan yang paling menentukan, apakah ada keuntungan tidak sah yang mengalir dari kewenangan publik.

Jika terbukti, ini bukan lagi “salah kebijakan”, melainkan penyalahgunaan wewenang. Jika tidak, hukum pun wajib berkata tidak.

Maka pertanyaannya bukan lagi “bolehkah menteri menggunakan diskresi?”, melainkan “untuk apa diskresi itu digunakan, dan kepada siapa ia memberi keuntungan?”

Jika diskresi itu menguntungkan kepentingan umum, memperluas keadilan, dan tetap setia pada pagar Pasal 64, ia layak dibela.

Tetapi jika ia menciptakan ruang jual-beli akses, apa pun bungkus bahasanya, maka kita sedang menyaksikan korupsi yang lebih modern: tidak merampas uang jamaah dari tas mereka, melainkan merampas hak mereka melalui kebijakan.

Undang-undang Haji ini, dengan susunan Pasal 9 lalu Pasal 64, sebenarnya sedang mengajari kita membaca bahwa pertama, negara perlu lentur; dan kedua, kelenturan itu harus dibatasi oleh keadilan.

Jika kita hanya membaca kalimat pembuka dan menutup mata pada penegasan, kita bukan sedang menafsir hukum tapi kita sedang memilih pasal seperti memilih menu, mengambil yang manis dan membuang yang pahit.

Karena itu, pelajaran dari dua pasal ini sederhana namun pedih bahwa dalam urusan ibadah publik, yang suci bukan hanya tujuan, tetapi juga prosedurnya.

Pintu boleh dibuka ketika keadaan menuntut, tetapi palang tidak boleh digeser demi kenyamanan segelintir orang. Jika palang itu digeser, bukan hanya hukum yang dilanggar, melainkan makna haji itu sendiri dari perjalanan jiwa menjadi perjalanan kuota.

AHMADIE THAHA (Cak AT)

Wartawan Senior dan Pengasuh Ma’had Tadabbur Al-Quran

Di Antara Pintu dan Palang

Dalam perkara hukum yang menyentuh urusan ibadah yang dikelola negara, kata-kata sering berlari lebih cepat daripada proses. Tulisan “Pasal Pembuka, Pasal Pengunci” hadir sebagai ekspresi kegelisahan etis: kegelisahan bahwa diskresi bisa menjelma privilese, dan kebijakan bisa berbelok menjadi komoditas. Nada moralnya kuat, metaforanya tajam, dan keberpihakannya jelas—pada keadilan prosedural. Namun justru karena kekuatan itulah, ia perlu dibaca ulang dengan jarak yang tenang, agar kritik hukum tidak tergelincir menjadi vonis dini.

Tulisan tersebut membingkai Pasal 9 dan Pasal 64 Undang-Undang Haji sebagai dua kutub: yang satu membuka pintu keluwesan, yang lain memancang palang ketegasan. Secara sistematika perundang-undangan, pembacaan ini masuk akal. Pembuat undang-undang memang kerap merancang ruang gerak yang lentur, lalu membatasinya dengan norma imperatif agar kelenturan itu tidak berubah menjadi ruang rente. Dalam pengertian ini, tulisan tersebut berjasa mengingatkan bahwa diskresi bukan cek kosong, melainkan alat yang harus tunduk pada etika dan asas keadilan.

Namun hukum pidana tidak hidup dari metafora semata. Ia bergerak pelan, dengan syarat, pembuktian, dan kehati-hatian. Di titik inilah jarak antara kritik moral dan analisis yuridis perlu dijaga. Penetapan seseorang sebagai tersangka, betapapun seriusnya, bukanlah kesimpulan akhir tentang kesalahan. Ia adalah pintu awal proses, bukan palu hakim. Negara hukum berdiri bukan hanya di atas keberanian menjerat kekuasaan, tetapi juga di atas kesetiaan pada asas praduga tak bersalah.

Tulisan itu cenderung memosisikan perubahan komposisi kuota sebagai pelanggaran yang hampir final: seolah pergeseran dari angka normatif otomatis menandai penyalahgunaan wewenang. Padahal, dalam hukum positif, tidak setiap penyimpangan administratif menjelma tindak pidana. Diskresi, menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bisa saja keliru, bahkan cacat, tanpa serta-merta menjadi korupsi—kecuali dibuktikan adanya niat menguntungkan diri atau pihak tertentu serta akibat berupa kerugian negara atau keuntungan tidak sah. Di sinilah hukum pidana bekerja dengan logika yang lebih dingin daripada kemarahan etis.

Bahaya dari kritik yang terlalu yakin adalah ia mudah berubah menjadi pra-pengadilan. Bahasa yang menyebut “pasar gelap berjas legal” atau “pembongkaran fondasi” memang menggugah kesadaran publik, tetapi sekaligus berisiko membentuk persepsi bersalah sebelum fakta diuji. Padahal justru di ruang sidanglah Pasal 9 dan Pasal 64 seharusnya dipertemukan secara konkret: diuji melalui dokumen, saksi, alur kewenangan, dan kemungkinan konflik kepentingan. Hukum tidak menimbang niat dari retorika, melainkan dari bukti.

Di sini letak pelajaran yang lebih dalam. Kritik terhadap kekuasaan memang perlu tajam, tetapi ketajaman itu mesti sejalan dengan kerendahan hati yuridis. Negara hukum tidak hanya diuji ketika berani menindak, tetapi juga ketika mampu menahan diri untuk tidak menghakimi sebelum waktunya. Keadilan bukan sekadar keberanian membuka palang, melainkan kesabaran memastikan siapa yang benar-benar melompatinya.

Maka, membaca “Pasal Pembuka, Pasal Pengunci” sebaiknya dilakukan dengan dua kesadaran sekaligus. Pertama, sebagai peringatan etis bahwa kelenturan kebijakan harus selalu dijaga agar tidak menggerus keadilan. Kedua, sebagai pengingat bahwa hukum pidana tidak boleh dijalankan dengan logika opini. Pintu diskresi memang boleh dibuka ketika keadaan menuntut, dan palang keadilan memang tidak boleh digeser. Tetapi siapa yang benar-benar mendorong palang itu—dan dengan maksud apa—hanya bisa dipastikan melalui proses hukum, bukan melalui kepastian moral yang terlalu dini.

Di situlah martabat hukum dijaga: bukan dengan memilih pasal yang terasa paling manis, melainkan dengan kesetiaan pada proses, betapapun tidak sabarnya publik menunggu.

Wallāhu a’lam bish-shawāb.