Film ini sejatinya diprediksi akan menjadi bencana nasional Hollywood. Bahkan sebelum kamera dinyalakan, sebelum filmnya dibuat, banyak orang sudah menyiapkan kain kafan industri film Amerika Serikat.

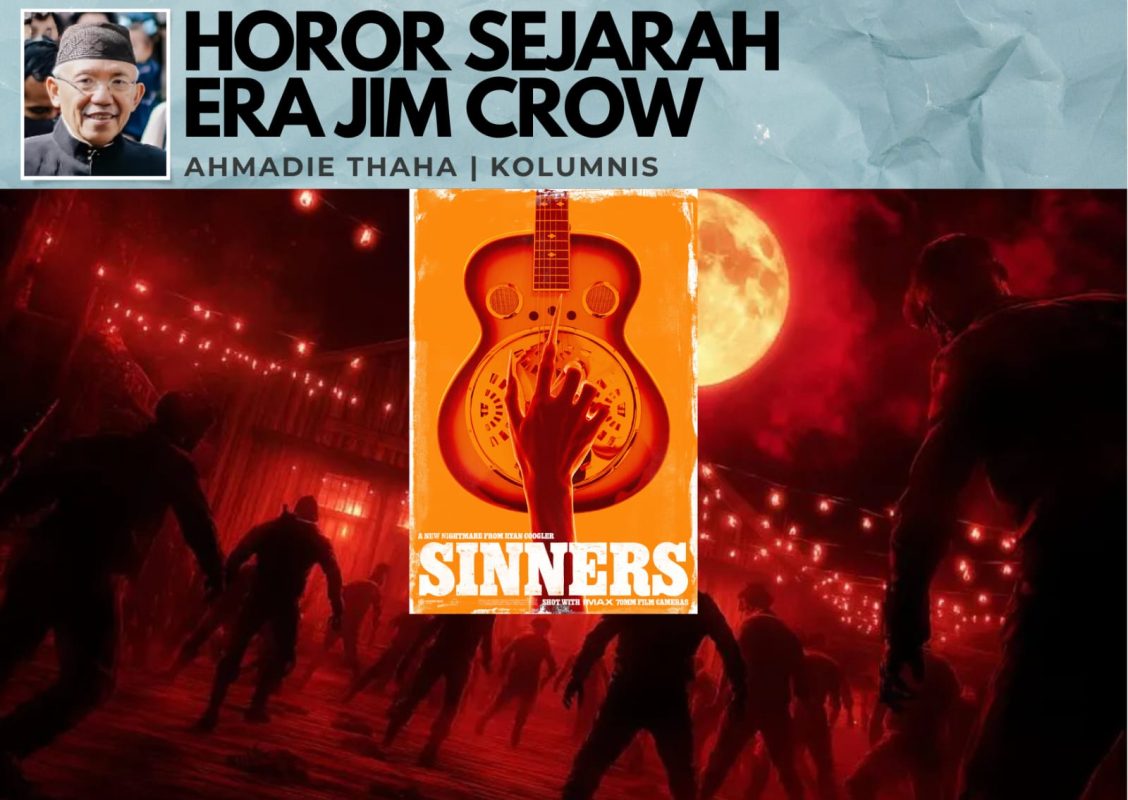

Judulnya “Sinners”, para pendosa. Genrenya bukan religi, tapi horor vampir dengan mulut-mulut berlumuran darah. Latar waktunya Amerika Selatan era Jim Crow, masa ketika hukum rasis dilegalkan dengan jas rapi dan senyum palsu.

Belum lagi pemerannya, yang mayoritas berkulit hitam. Difilmkan dengan IMAX 70 mm pula, teknologi mahal yang biasanya hanya dipakai untuk film-film pahlawan super berotot atau ledakan antar planet.

Hollywood pun gelisah. “Ini terlalu berisiko,” kata para pialang film sambil menyesap kopi mahal. “Tak akan laku.” “Penonton tidak mau sejarah, sekarang sudah era AI, tidak suka vampir.” “Apalagi sejarah orang hitam.”

Bahkan Warner Bros yang memproduksi film ini dianggap seperti orang yang sedang berjudi di meja kasino sambil menjaminkan rumah warisan neneknya. Ia mengucurkan anggaran hampir 100 juta dolar untuk film ini.

Tak cuma itu, ia memberi Ryan Coogler sang sutradara hak final cut, bahkan menjanjikan kepemilikan penuh film itu setelah 25 tahun. Sebuah kontrak yang membuat para eksekutif studio lain langsung masuk angin permanen.

Mereka yakin: ini bukan sekadar film gagal, tapi potensi kiamat sistem studio. Tapi nyatanya, kiamatnya batal. “Sinners” tayang saat akhir pekan Paskah, dan melakukan kebangkitan kecilnya sendiri.

Film ini melesat hingga meraup 368 juta dolar, menjadi film orisinal terlaris dalam 15 tahun terakhir, sekaligus masuk jajaran 10 besar film rating R terlaris sepanjang sejarah Amerika.

Itu rating yang lebih tinggi dari “Terminator 2”. Lebih kuat dari “The Hangover”. Vampirnya menggigit statistik “box office” sampai berdarah. Tiba-tiba semua orang angkat bicara banyak hal.

Bukan cuma soal film, tapi soal sejarah kulit hitam, penghapusan budaya, politik hiburan, dan ingatan kolektif yang selama ini disapu ke kolong karpet nasional. Meme “juke joint” beredar liar di media sosial.

“Juke joint” adalah tempat hiburan informal khas komunitas Afrika-Amerika di pedesaan Amerika Serikat bagian tenggara, terutama populer di awal abad ke-20. Tempat melepas penat bagi pekerja kulit hitam yang dibatasi masuk ke tempat hiburan kulit putih selama era Jim Crow.

Tempat ini menjadi pusat sosial untuk minum, berdansa, judi, dan mendengarkan musik blues. “Juke joint” seringkali didirikan di bangunan darurat atau rumah pribadi oleh pekerja perkebunan setelah masa perbudakan.

Di tengah pemutaran film “Sinners_ yang kisahnya berpusat di satu “juke point”, esai-esai serius bermunculan membedah kontribusi tempat itu terhadap sejarah musik Amerika. Blues yang dulu lahir dari penderitaan kini kembali sebagai alat gugatan budaya.

Coogler memang menulis naskahnya hanya dua bulan, sebuah fakta yang sempat dijadikan bahan ejekan. Tapi yang tak dibaca oleh para sinis adalah: dua bulan itu ditopang oleh riset bertahun-tahun.

Ia menyelam ke folklore Mississippi Delta, simbol-simbol budaya pra Perang Saudara, sejarah blues, foto-foto tahun 1930-an, hingga mitologi penduduk asli Amerika. Kita pun jadi tahu, desa-desa Amerika tahun itu tak beda dari kita.

Semua itu berawal dari mendiang pamannya yang dulu mengenalkannya pada musik blues lewat koleksi piringan hitam tua, jenis warisan yang tidak bisa dijual di e-commerce.

Ia bahkan melibatkan profesor sejarah universitas dan menggali kisah imigran Tionghoa di Amerika Selatan, kelompok yang sering absen dari buku sejarah. Dalam film ini, mereka tidak bicara dengan aksen karikatural.

“Kami senang bisa tampil sebagai orang Asia yang berbicara bahasa Inggris normal,” kata Yao, aktor asal Malaysia yang berperan sebagai pemilik toko bersama Li Jun Li. “Dan kami juga seksi, tentu saja.” Sejarah akhirnya boleh sedikit genit.

Lapisan-lapisan konteks itu tidak membuat film menjadi berat seperti tesis doktoral. Justru ia menyatu dengan narasi bertahan hidup di malam hari, dibantu kerja artistik Ruth E. Carter, Monique Champagne, dan Zinzi Coogler.

Religiusitas, mitologi, dan ingatan traumatik hadir bukan sebagai ceramah, melainkan sebagai atmosfer seperti doa yang dibisikkan pelan di tengah kegelapan. Tentu dibumbui pula adegan seks yang tak pernah sepi dari film-film Hollywood.

Para aktor tampil bukan sekadar memainkan peran, tapi menggali identitas. Hailee Steinfeld mengaku karakternya membuatnya memahami ulang latar etnisnya sendiri.

Delroy Lindo, sebagai Delta Slim, seorang pemabuk blues yang bermartabat, menyebut film ini sebagai penyelidikan sejarah, seolah para pemainnya menjadi detektif yang mengungkap hal-hal yang selama ini dihapus, disunat, atau diperkecil dalam narasi resmi Amerika.

Film ini juga mematahkan dogma industri. Wunmi Mosaku, perempuan kulit gelap bertubuh penuh dan matang, tampil sebagai figur sensual tanpa harus meminta maaf pada standar kecantikan lama Hollywood. Ia berdiri seperti pengumuman publik: bahwa seksualitas bukan monopoli tubuh kurus dan muda.

Michael B. Jordan pun melampaui citra “leading man_ tampan”, memainkan dua karakter kembar dengan perbedaan psikologis yang detail hingga lawan mainnya mengaku harus membangun relasi emosional dengan dua orang berbeda dalam satu tubuh.

Dan di tengah semua itu, musik menjadi jantungnya. Blues bertemu folk Irlandia. Darah bertemu nada. Sejarah bertemu ironi.

Baik di bioskop di AS hingga Tanah Air, maupun lewat streaming HBO Max, “Sinners” terus dibicarakan. Orang membahas bagaimana film ini mencerminkan zaman yang kacau. Bagaimana ia menjelaskan hari ini lewat luka kemarin.

Bahkan ketika Coogler menegaskan bahwa film ini berdiri sendiri, publik tetap membayangkan semesta lanjutan yang merupakan prekuel, kisah masa lalu, kemungkinan baru. Imajinasi tak bisa dihentikan ketika sejarah akhirnya diberi suara.

Yang paling ironis adalah film yang ditakuti akan menghancurkan sistem studio justru menghidupkan kembali kepercayaan pada sinema itu sendiri.

Dalam surat terima kasihnya kepada penonton, Coogler menulis bahwa ia percaya pada bioskop, pada pengalaman menonton bersama, pada sinema sebagai pilar masyarakat.

Dan sambutan publik terhadap “Sinners”, katanya, telah menghidupkan kembali semangat banyak orang yang masih percaya bahwa layar lebar bukan sekadar hiburan, melainkan ruang perenungan bersama.

Maka barangkali, “Sinners” tidak disebut penting karena vampirnya, bukan pula karena teknologinya, melainkan karena ia berani berkata: sejarah yang tidak diceritakan akan kembali, bukan sebagai pelajaran, melainkan sebagai teror.

Dan ketika sebuah bangsa memilih menonton horor tentang masa lalunya sendiri, mungkin itu tanda bahwa ia mulai cukup dewasa untuk berhenti pura-pura lupa.

AHMADIE THAHA (Cak AT)

Wartawan Senior