Sebuah opini yang ditayangkan di kolom detikNews berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?” mendadak jadi buah bibir. Bukan karena substansi isinya dibaca luas, melainkan karena drama penghapusannya.

Artikel yang tayang pada Kamis, 22 Mei 2025 pukul 07.32 WIB itu awalnya disebut dihapus atas rekomendasi Dewan Pers demi keselamatan penulis. Namun, tak lama berselang, muncul klarifikasi redaksi bahwa penghapusan itu atas permintaan penulis sendiri, bukan karena tekanan institusi mana pun.

Tentu, perbedaan dua narasi ini sendiri sudah cukup memancing diskusi. Bukan soal isinya semata, melainkan soal keanehan waktunya, konteksnya, dan dampak persepsinya. Mengapa artikel ini bisa dianggap berisiko? Mengapa penghapusan terjadi begitu cepat? Dan lebih jauh, apakah publik sedang digiring pada suatu kesimpulan tertentu?

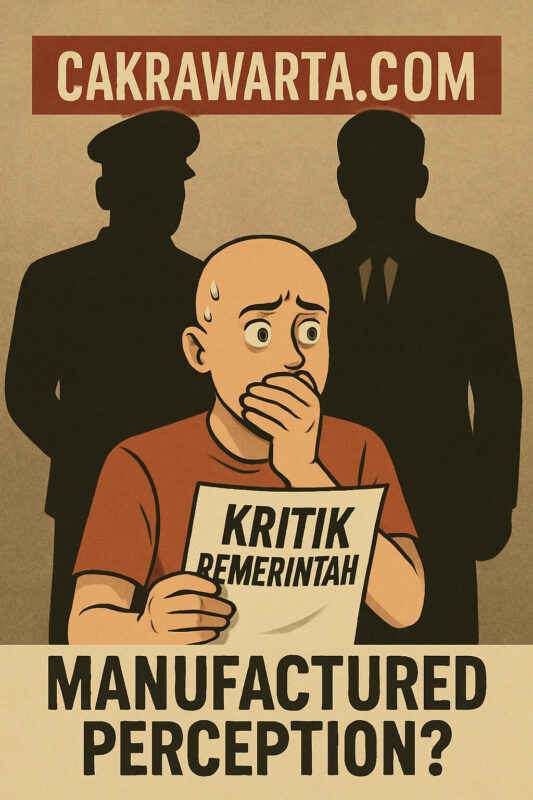

Namun, yang lebih menarik terletak pada bagaimana respons terhadap momen penghapusan itu berkembang menjadi sebuah alat produksi persepsi. Muncul narasi-narasi yang menyiratkan adanya intimidasi “kekuasaan”, tudingan bahwa ruang sipil dibungkam, bahkan insinuasi bahwa kembalinya wajah-wajah lama di pemerintahan telah memunculkan iklim ketakutan.

Jika ditarik satu garis ke belakang, proses ini bisa dibaca sebagai bentuk klasik dari apa yang disebut Noam Chomsky sebagai manufacturing consent dalam versi terbalik: membentuk dissent lewat penggiringan makna.

Narasi yang Diputar, Persepsi yang Dibentuk

Dalam masyarakat digital, pesan bukan hanya soal isi, tapi juga soal momen dan tafsir. Opini yang dihapus sering kali jauh lebih kuat daya guncangnya ketimbang opini yang tetap tayang. Karena itu, narasi yang berkembang bukan semata soal merit aparatur sipil negara (ASN) atau posisi jenderal dalam jabatan sipil, melainkan tentang ketakutan, sensor, dan dugaan represi.

Ketika sebuah opini di media arus utama ditarik dalam waktu singkat, dengan narasi “demi keselamatan penulis”, publik segera membayangkan adanya tekanan politik, atau bahkan keterlibatan aktor-aktor kekuasaan tak kasat mata. Situasi ini memperlihatkan bagaimana sebuah tindakan redaksional yang sebenarnya administratif bisa mengalami amplifikasi dan distorsi, lalu diretas oleh wacana publik sebagai bukti intimidasi politik.

Kita hidup di era di mana narasi tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi membentuk realitas. Ketika sebuah artikel tentang pengangkatan eks-perwira militer menjadi Dirjen Bea Cukai dihapus, dengan pengantar bahwa penulis merasa terancam, maka yang terbit bukan hanya pertanyaan soal ASN dan meritokrasi. Yang lebih dahsyat adalah bayangan tentang tekanan, represi, dan kembalinya watak otoriter ke dalam ranah sipil.

Padahal, jika ditilik, belum ada satu pun indikasi bahwa pemerintah atau institusi mana pun menjadi aktor dalam kejadian ini. Bahkan, bisa jadi tidak ada intimidasi yang sistemik atau terstruktur. Tapi publik tidak selalu menunggu bukti; mereka membentuk simpulan dari simbol. Dan simbol yang muncul adalah: “ada tulisan kritis, lalu penulisnya merasa takut, maka yang salah pasti kekuasaan.”

Inilah yang disebut para ahli komunikasi sebagai priming effect: kesan pertama yang dibentuk akan lebih menentukan daripada klarifikasi yang datang kemudian.

Indikasi yang Tak Sederhana

Ada satu aspek yang membuat narasi publik kian sulit dikendalikan: soal waktu. Dalam laporan Tempo, penulis artikel disebut mendapat intimidasi sesaat setelah mengantar anaknya ke sekolah. Tidak disebut jam pastinya, tapi mari bermain logika sederhana.

Opini tersebut tayang pukul 07.32 WIB. Menurut pengakuan yang beredar, penulis merasa mengalami tekanan setelah mengantar anaknya ke sekolah, yang dikatakan tak lama setelah artikel tayang. Tapi bagaimana mungkin proses intimidasi bisa terjadi dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah serangkaian reaksi terkoordinasi terjadi secepat itu?

Untuk sampai pada titik “engagement” atau interaksi langsung dengan seseorang sebagai target tekanan, lazimnya ada tahapan yang lebih awal. Dalam operasi intelijen standar, ini disebut surveillance dan rekognisi: mengamati, mengidentifikasi, menilai dan menginterpretasi pola, lalu menentukan strategi dan momen yang tepat untuk pendekatan.

Proses seperti stakeout (pemantauan), chasing (penguntitan), tailing (pembuntutan), atau bahkan intercept (penghadangan), bukanlah kegiatan spontan. Ia memerlukan perencanaan, sumber daya, dan sinyal awal bahwa target layak dipantau. Pertanyaannya: kapan sinyal itu terbaca?

Jika pengawasan dimulai setelah artikel tayang, maka waktu untuk membaca, memahami pesan, memverifikasi identitas penulis, mengidentifikasi lokasi pribadi, hingga menyiapkan aksi lapangan hanya tersisa beberapa jam saja. Ini menuntut kecepatan dan efisiensi luar biasa, yang secara realistik sulit dilakukan tanpa infrastruktur atau niat yang sudah lebih dulu ada.

Bila artikel baru tayang pukul 07.32 pagi itu, maka reaksi cepat berupa “pengawasan” yang mengarah pada intimidasi hanya bisa terjadi jika surveillance telah dimulai sebelum artikel naik tayang. Tapi jika sebelum tayang, berarti seseorang harus membaca artikel, menilai isinya, kemudian menyampaikan ke pihak-pihak tertentu, lalu barulah diambil tindakan lapangan. Semua ini butuh waktu, bahkan dalam sistem respons tercepat sekalipun.

Dengan demikian, logika waktunya tidak utuh. Siapa yang sudah tahu tulisan ini akan tayang? Dan lebih penting lagi: mengapa pihak itu perlu mempersiapkan langkah sebelum artikel menyebar?

Belum lagi soal sensitivitas isu. Jika benar opini ini dianggap cukup sensitif sehingga mengundang “respons lapangan” dalam hitungan jam, maka publik juga perlu tahu: bagian mana dari opini itu yang dianggap berbahaya? Sekadar mengangkat soal meritokrasi ASN dan peran militer di birokrasi sipil? Bukankah itu diskursus yang sah dan selama ini mendapat ruang?

Bisa jadi ada peristiwa lain yang membuat penulis merasa diintimidasi, tapi belum tentu bersumber dari respons atas artikelnya. Atau sebaliknya, bisa jadi ada unsur self-perception bias yang membuat rasa tidak nyaman di ruang publik kemudian ditafsirkan sebagai tekanan langsung.

Tentu ada kemungkinan lain yang juga masuk akal: bahwa perasaan terancam tidak muncul karena adanya aktor eksternal yang menekan, melainkan karena ekspektasi subjektif penulis sendiri terhadap kemungkinan reaksi publik atau sosial. Rasa takut bisa muncul bukan karena ancaman nyata, tetapi karena konstelasi persepsi yang dibentuk dari lingkungan digital yang gaduh.

Kemungkinan lain lagi, seperti yang sering terjadi dalam dunia komunikasi digital, yaitu pengalaman subjektif dikapitalisasi oleh pihak ketiga untuk membangun narasi yang lebih besar dan lebih politis.

Dalam teori propaganda klasik, Jacques Ellul pernah menulis bahwa “propaganda is not made for the intelligent man who can discern; it is made for the man who is weary and simply reacts”. Ketika opini itu dihapus, bukan publik terpelajar yang langsung mengendalikannya, melainkan arus persepsi yang terbentuk dari kelelahan, kecurigaan, dan kebutuhan akan kepastian naratif.

Ketika Tafsir Mengalahkan Fakta

Kejadian ini menyisakan banyak pertanyaan yang belum dijawab. Bukan hanya soal siapa yang mengintimidasi, tetapi juga soal siapa yang diuntungkan dari penyebaran kesan bahwa opini ini dibungkam. Tidak mustahil bahwa yang sesungguhnya sedang bekerja di balik peristiwa ini adalah operasi persepsi. Bukan dalam bentuk sensor negara, melainkan dalam bentuk penggiringan opini publik untuk mencurigai negara.

Tulisan ini bukan untuk membantah kemungkinan adanya tekanan terhadap kebebasan berekspresi. Tapi juga bukan untuk mempersalahkan mereka yang membaca momen ini dengan tafsir tertentu. Yang ingin diajukan adalah sikap kritis: bahwa tidak semua penghapusan artikel adalah bentuk represi, dan tidak semua bentuk ketakutan harus dibaca sebagai bukti kejahatan negara.

Satu hal yang harus terus kita sadari dalam era pasca kebenaran (post-truth) adalah bahwa opini bisa dibantah, tapi persepsi sulit dibalikkan. Opini bisa dihapus dari laman berita, tapi jejaknya tetap hidup dalam ruang sosial, dikutip, di-screenshot, ditafsirkan ulang. Maka, tugas kita bukan hanya membaca fakta, tapi juga membaca bagaimana fakta itu dipakai.

Dalam kasus opini yang dihapus ini, pemerintah tampaknya tidak melakukan apa pun secara langsung. Bahkan terakhir, pihak redaksi telah menyatakan bahwa permintaan penghapusan berasal dari si penulis sendiri. Tapi publik bisa tetap punya tafsirnya sendiri, dan tafsir itulah yang lebih sering bekerja membentuk iklim diskusi.

Itulah sebabnya, dalam konteks pengelolaan komunikasi publik, pemerintah perlu sigap bukan hanya pada apa yang dikatakan, tapi juga pada apa yang ditafsirkan. Karena seperti yang ditunjukkan dalam episode ini, kebenaran faktual bisa kalah cepat dari kebenaran naratif.

Kehati-hatian dalam membangun narasi dan menyikapi reaksi menjadi krusial, agar publik tidak menjadi korban dari manipulasi simbolik yang diciptakan oleh aktor-aktor yang justru ingin melemahkan legitimasi negara dengan memanfaatkan mekanisme demokratis itu sendiri.

Kritik adalah bagian sah dari demokrasi. Tapi ketika opini dipakai untuk menggiring kesan, lalu klaim intimidasi datang terlalu cepat dan janggal, maka publik juga berhak curiga, bahwa ini bisa saja bukan soal merit ASN, tapi soal manufactured perception.

Dan mungkin, inilah tantangan terbesar demokrasi digital hari ini: membedakan antara kenyataan dan rekayasa kenyataan.

KHAIRUL FAHMI

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)