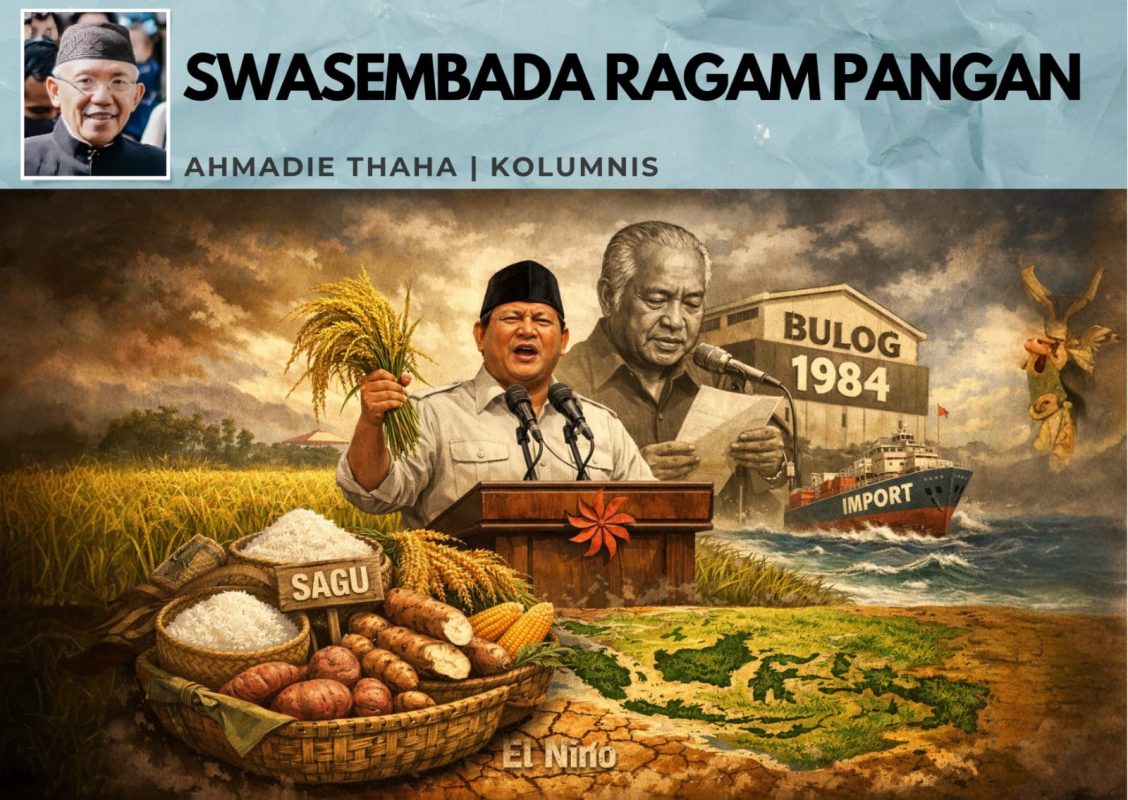

Presiden Prabowo Subianto berdiri di tengah sawah Karawang, Jawa Barat, di bawah matahari Januari yang tak pernah bertanya apakah pidato seorang kepala negara perlu naskah atau cukup emosi. Lalu diumumkanlah bahwa Indonesia kini berswasembada beras.

Dengan bangga disebutnya produksi beras pada 2025 mencapai 34,7 juta ton, sementara kebutuhan nasional 30-31 juta ton, jadi ada surplus beras. Stok beras awal 2026, yang baru belalu satu pekan, bahkan sudah menembus 12,5 juta ton.

Angka-angka itu, seperti padi yang menguning, tampak mengilap di hadapan kamera. Pidato Prabowo pun mengalir tanpa teks, penuh unek-unek personal: tentang “tak masuk akal” negeri kaya masih impor, tentang hati nurani, tentang perjalanan hidup seorang prajurit.

Kita menyimak pidatonya yang dibuat berapi-api yang setengah tersentuh, setengah mengernyit itu, sebab di balik perayaan itu, ada satu pertanyaan yang lebih mendasar yaitu apa sebenarnya yang kita maksud dengan “swasembada pangan”? Lebih dalam lagi, pangan itu apa sih?

Swasembada pangan tentu bukan sekadar panen raya yang fotogenik. Ia berarti kemampuan negara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik dari produksi dalam negeri secara berkelanjutan, dengan stabilitas harga, cadangan cukup, distribusi merata, dan tahan terhadap guncangan iklim, pasar, serta geopolitik.

Ukurannya bukan hanya “cukup hari ini”, melainkan “aman besok”. Maka dihitunglah rasio produksi terhadap konsumsi, tingkat impor bersih, cadangan pemerintah, produktivitas per hektare, hingga kesejahteraan petani. Dan mestinya masuk juga keragaman sumber pangan.

Ketika pemerintah menyebut produksi 34,71 juta ton dan stok nasional 12,529 juta ton (termasuk 3,248 juta ton Cadangan Beras Pemerintah), secara teknis klaim “swasembada beras” bisa dipahami. Namun swasembada pangan seharusnya lebih luas dari sekadar beras.

Di era Presiden Soeharto, Indonesia sudah mencapai swasembada beras pada 1984 dan bahkan menerima penghargaan FAO. Capaian itu ditopang oleh revolusi hijau yaitu intensifikasi, varietas unggul, irigasi, pupuk bersubsidi, Bulog sebagai penyangga harga, dan stabilitas politik.

Tetapi sejarah juga mencatat biayanya yaitu ketergantungan pada input kimia, kerentanan ekologi, dan akhirnya krisis 1998 yang mematahkan banyak fondasi. Artinya, swasembada beras bisa dicapai, tetapi mempertahankannya membutuhkan lebih dari pidato dan lebih dari satu musim panen.

Di sinilah ironi bahasa bekerja. Setiap kali kita berkata “pangan”, yang muncul di kepala bangsa ini hampir selalu “beras”. Seolah-olah piring bangsa Indonesia diciptakan Tuhan dalam format nasi. Tak merasa sudah makan kalau di piring belum ada nasi putih.

Padahal, dari perspektif gizi dan kesehatan masyarakat, beras terutama yang dipoles putih, memiliki indeks glikemik relatif tinggi. Ia cepat menaikkan gula darah, memberi energi singkat, lalu meninggalkan kita dalam siklus lapar yang cepat.

Di negeri dengan prevalensi diabetes dan obesitas yang meningkat, ketergantungan tunggal pada nasi ibarat mengendarai mobil sport di jalan berlubang: sampai tujuan mungkin, tetapi suspensi tubuh kita yang menderita.

Lebih ironis lagi, Nusantara punya gudang karbohidrat yang beragam dan sering kali lebih “ramah metabolik”. Sagu di Papua, Riau, dan Maluku, umbi-umbian, talas, jagung, sorgum, singkong, semuanya adalah pangan asli yang historis.

Sagu, misalnya, telah menjadi tulang punggung peradaban pesisir Timur jauh sebelum sawah menguasai imajinasi Jawa. Namun dalam politik pangan kita, sagu kerap diperlakukan seperti sepupu jauh yang jarang diundang ke pesta.

Lucunya, dalam bahasa Jawa, kata “sego” menunjuk pada nasi, seolah-olah bahasa ikut mengesahkan bahwa karbohidrat lain hanyalah figuran. Sagu hanya jadi sebutan, dan tak lagi dimakan. Kita pun membangun kebijakan dengan kosakata yang sudah sejak awal memihak.

Maka, ketika Presiden dengan penuh semangat berkata “tak masuk akal” negeri kaya masih impor pangan, ia menyentuh urat nadi nasionalisme. Tetapi nasionalisme pangan tanpa diversifikasi hanya memindahkan ketergantungan dari luar ke satu komoditas di dalam.

Kita boleh merayakan surplus beras, namun tetap rapuh jika kekeringan El Niño, banjir, atau gangguan distribusi memukul satu komoditas yang kita dewa-dewakan itu. Negara yang matang dalam ketahanan pangan tidak menaruh semua kalori dalam satu karung.

Di titik ini, perbedaan gaya pidato menjadi simbol. Soeharto dengan naskahnya yang terstruktur ibarat kebijakan yang berjalan di rel panjang: konsisten, sistemik, meski kerap menutup kritik. Prabowo dengan pidato tanpa teks tampil sebagai narasi yang emosional, menggugah, manusiawi, tetapi berisiko melebar ke mana-mana.

Keduanya punya kelebihan. Namun pangan, yang menyangkut perut 270 juta jiwa, memerlukan arsitektur kebijakan yang tak hanya berapi-api di podium, melainkan terperinci di lapangan: dari benih, lahan, air, teknologi, harga, logistik, hingga perubahan pola konsumsi.

Swasembada pangan, jika dimaknai sungguh-sungguh, seharusnya berarti ini bahwa negara tidak sekadar memproduksi cukup, tetapi juga memproduksi beragam; tidak hanya mengejar tonase, tetapi juga kesehatan yang kalau dihitung, biaya pemeliharaannya tidak murah.

Negara mestinya tidak hanya menumpuk stok, tetapi memastikan akses adil dari kota sampai kampung. Prabowo tidak hanya memuji petani saat panen raya, tetapi menjamin pendapatan layak sepanjang tahun. Di situ, sagu dan saudara-saudaranya tak lagi menjadi catatan kaki, melainkan bab utama.

Mungkin, di tengah sorak-sorai Karawang, kita memang perlu bertepuk tangan. Angka-angka layak diapresiasi. Tetapi selepas tepuk itu reda, mari kita ajukan pertanyaan yang lebih sunyi: apakah piring kita masih akan dikurung oleh nasi?

Beranikah kita membebaskan makna “pangan” dari satu biji beras menjadi satu kebudayaan?

Jika swasembada hari ini adalah surplus beras, semoga kebijaksanaan esok adalah keberagaman yang menyehatkan. Sebab bangsa yang kenyang belum tentu sehat, dan bangsa yang sehat tak pernah menggantungkan masa depannya pada satu bulir saja.

AHMADIE THAHA (Cak AT)

Wartawan Senior