Sadarkah kita bahwa di dalam bus kota atau gerbong kereta yang penuh sesak, ada kelompok orang yang sedang berjuang untuk berdiri di atas rasa nyeri yang tak tampak? Mereka adalah penyintas penyakit autoimun seperti lupus, rheumatoid arthritis, atau Sjogren syndrome. Meskipun telah berusaha berdamai dengan sistem kekebalan tubuhnya sendiri, mereka masih menghadapi keterbatasan dalam mobilitas, seperti kesulitan naik turun kendaraan atau berdiri terlalu lama.

Ketaktampakan gejala membuat banyak orang luput memahami bahwa ada kelompok disabilitas lain yang juga berhak mendapatkan pengakuan dan penghormatan. Namun, kepada siapa mereka harus berlindung? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang diharapkan mampu menekan diskriminasi masih menarasikan disabilitas dalam bentuk fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Sementara penyintas autoimun dan kelompok disabilitas tak tampak belum terakomodasi secara memadai dalam kerangka hukum maupun kebijakan publik.

Bagi penyandang disabilitas tak tampak, mengungkapkan kalimat sederhana seperti “Aku sakit” atau “Aku tidak ingin orang lain tahu kalau aku sakit” bisa menjadi dilema normatif yang rumit. Masyarakat kerap memaknai disabilitas secara sempit, terbatas pada ketidakmampuan yang tampak secara fisik seperti penggunaan kursi roda atau tongkat. Namun bagaimana dengan mereka yang keterbatasannya tersembunyi dan tidak terwakili oleh simbol-simbol publik seperti tanda kursi prioritas di bus atau kereta? Apakah absennya simbol berarti absennya hak?

Ketegangan antara pengakuan dan pengingkaran inilah yang menjadi beban tersendiri. Seperti dikemukakan Javaid dan Yusuf (2024), invisible disability sering kali memunculkan stigma sosial dan krisis legitimasi. Masyarakat cenderung menilai seseorang sehat hanya dari penampilan fisiknya. Akibatnya, penyintas disabilitas tak tampak menghadapi paradoks visibilitas yakni jika mengungkapkan kondisinya, mereka berisiko dicap “lemah” atau mengalami diskriminasi di ruang publik seperti sekolah, kampus, atau tempat kerja. Sebaliknya, jika memilih untuk menutup diri, mereka kehilangan akses terhadap dukungan dan akomodasi yang layak.

Apatisme terbesar terhadap penyandang disabilitas tak tampak bukanlah berasal dari penyakitnya, melainkan dari tatapan sinis dan penolakan lingkungan sekitar yang kurang memahami kompleksitas gejala dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Dari Sunflower Lanyard ke Rekognisi Publik

Istilah “disabilitas tak tampak” mulai menguat di ruang publik Indonesia sejak 1 Juni 2025, ketika Perhimpunan Reumatologi Indonesia (PB IRA) meluncurkan lanyard bergambar bunga matahari (sunflower). Simbol ini pertama kali dipopulerkan di Inggris untuk mewakili penyandang disabilitas yang tidak tampak secara fisik (Safira, 2025). Walau belum tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), simbol bunga matahari menjadi isyarat penting bahwa seseorang memiliki keterbatasan yang tidak terlihat secara kasatmata.

Peluncuran lanyard tersebut menjadi momentum awal bagi edukasi publik tentang disabilitas tak tampak, sekaligus membuka ruang bagi penyintas untuk mengungkap identitas medis mereka demi mendapatkan pengakuan sosial, misalnya saat menggunakan kursi prioritas. Namun mengenakan lanyard juga menjadi pilihan yang dilematis. Penyintas harus memutuskan: apakah akan secara sadar mengirimkan rekam medis ke PB IRA untuk validasi resmi, atau tetap menutup rapat identitasnya dan bertahan di ruang ketaktampakan yang sering kali intoleran.

Pertarungan filosofis dan sosial pun terjadi. Identitas disabilitas tak tampak kerap tidak diakui karena tidak terkonfirmasi oleh tongkat atau kursi roda. Dalam paradigma masyarakat yang masih dikuasai ideologi “normalisme” yakni pandangan bahwa tubuh sempurna adalah ukuran eksistensi yang sah, disabilitas dianggap sebagai kegagalan biologis yang harus tampak secara fisik. Karena itu, ketika muncul identitas baru yang menantang pandangan lama, para penyintas disabilitas tak tampak terpaksa menjelaskan penderitaan yang tak terlihat demi sekadar memperoleh rekognisi.

Maskapai low-cost carrier Jetstar di Australia, misalnya, menegaskan dalam laman resminya bahwa mengenakan sunflower lanyard tidak otomatis membuat penyandang disabilitas tak tampak memperoleh pendampingan khusus di bandara, mereka tetap harus meminta bantuan secara eksplisit. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap disabilitas tak tampak masih bersifat reaktif, bukan sistemik.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep hegemoni Antonio Gramsci (1971). Menurut Gramsci, masyarakat sering kali secara tidak sadar tunduk pada konsensus dominan yang justru mengekang dirinya sendiri. Dalam konteks disabilitas, terjadi “eksploitasi konsensus” yang menanamkan pandangan bahwa hanya disabilitas yang tampak secara visual yang layak mendapat bantuan. Sementara penyandang disabilitas tak tampak kerap dicap manja, mengada-ada, atau berusaha mencari keuntungan pribadi.

Kita hidup di tengah hegemoni visual yang memaksa semua orang memvalidasi penderitaan melalui bukti fisik. Akibatnya, penyandang disabilitas tak tampak menjadi subordinat yang aktif mendukung stigma terhadap dirinya sendiri. Konsensus yang berpadu dengan ideologi normalisme ini adalah bentuk diskriminasi terselubung: keberadaan mereka diakui hanya jika memenuhi “aturan main” yang menuntut bukti visual penderitaan.

Melawan Hegemoni Visual

Dari narasi penderitaan yang panjang dan melelahkan inilah, inisiatif lanyard bunga matahari menjadi bentuk perlawanan simbolik terhadap hegemoni visual. Walau pengakuan ini masih sebatas simbol individu, langkah tersebut membuka jalan menuju pengakuan kolektif di ruang publik.

Ke depan, pengakuan resmi terhadap disabilitas tak tampak dalam regulasi dan kebijakan publik diharapkan mampu mengubah “akal sehat” masyarakat bahwa dalam keramaian kota, ada kelompok disabilitas yang tidak terlihat tetapi memerlukan empati dan bantuan.

Petugas serta penyelenggara transportasi umum perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mampu mengenali dan memprioritaskan penyandang disabilitas tak tampak tanpa perlu interogasi atau verifikasi berlebihan. Karena perjuangan penyintas autoimun untuk mendapatkan hak setara di transportasi umum bukan semata soal akses fisik, tetapi perjuangan filosofis untuk memperoleh pengakuan atas penderitaan nyata yang tak terlihat, sekaligus penghormatan terhadap keterbatasan yang tersembunyi dari pandangan mata. Semoga.

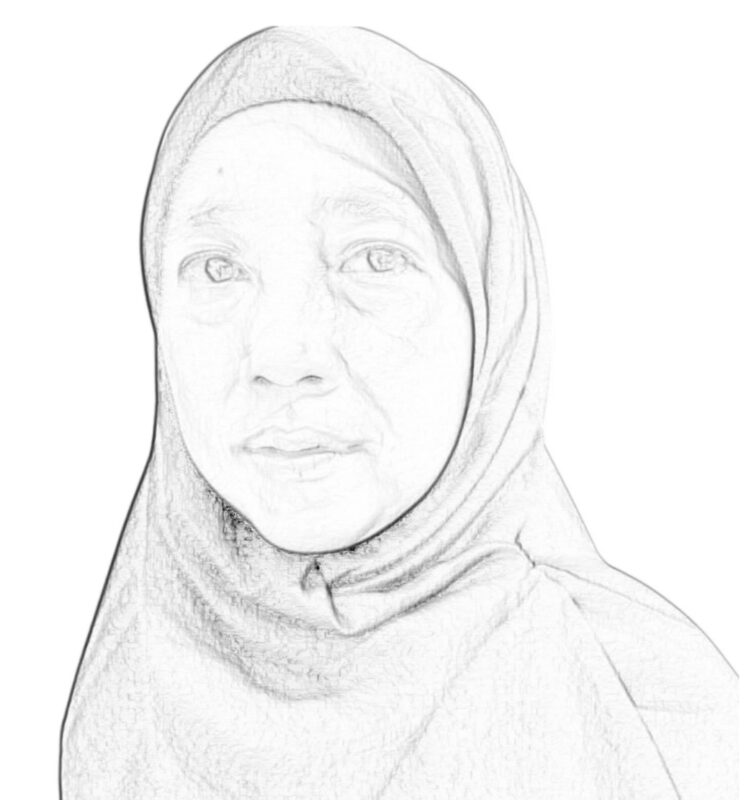

CAMELIA ARIESTANTY

Mahasiswa Doktoral FISIP Universitas Airlangga