Asyik benar menonton panggung “pengadilan” Komisi Informasi Pusat (KIP) hari itu. Ruang sidangnya sederhana saja, tak seangker ruang-ruang sidang pengadilan pada umumnya. Sidangnya lebih tampak semacam sinetron hukum yang entah kenapa aroma komedinya lebih kuat dari ketegangan resminya.

Bayangkan, umat manusia yang sudah menempuh revolusi industri, menaklukkan luar angkasa, menciptakan AI, bahkan sudah bisa pesan bakso lewat drone, kini berkumpul hanya untuk mengadili… selembar ijazah. Ya, cuma selembar ijazah Jokowi, seorang mantan presiden yang dulunya tukang kayu.

Rasanya, kalau ada alien mampir ke bumi hari itu, mereka pasti berpikir: “Oh, ini spesies yang sibuk memvalidasi kertas kelulusan ketika mereka sudah bisa bikin bom nuklir dan konser Coldplay dalam satu hari.” Betapa absurdnya makhluk manusia di potongan bumi ini.

Bahkan di planet Namek pun, sengketa ijazah tak pernah jadi sidang nasional, apalagi perlu disiarkan berjam-jam via streaming. Tetapi bumi edisi Indonesia? Ah, beda kelas: kami menjadikan selembar dokumen sebagai pangkal peradaban baru yang mengguncang jagat politik.

Tentu saja semua bermula dari pertanyaan sederhana: “Asli apa palsu?” Tapi seperti biasa, di negeri ini pertanyaan sederhana cenderung dijawab dengan labirin serpentin yang panjang. Makanya, demi mendapatkan jawaban, para penggerak bin aktivis harus pontang-panting mencari kebenaran.

Mereka itu, orang-orang yang gelarnya tidak abal-abal, mesti banting setir, numpuk data, memeriksa arsip, menguji dokumen, hingga rela jungkir-balik berdebat. Semua demi secuil kebenaran dari kertas yang katanya pernah ditempel di tembok Fakultas Kehutanan UGM.

Salah satunya, Bonatua Silalahi, seorang peneliti yang sedang menyiapkan riset sekelas Scopus. Dia datang ke gedung Arsip Nasional RI (ANRI). Tapi, pihak yang seharusnya menjadi lemari besi arsip nasional ini mengaku tidak punya salinan primer ijazah mantan Presiden Jokowi tersebut.

Tak mendapatkan jawaban, Bonatua menggugat ke KIP atas kasus sengketa informasi publik ijazah tadi. Bayangkan betapa ajaibnya dimana seorang peneliti akademis yang ingin memverifikasi data primer negara malah harus bersidang hanya untuk mengakses dokumen sepenting ijazah presiden.

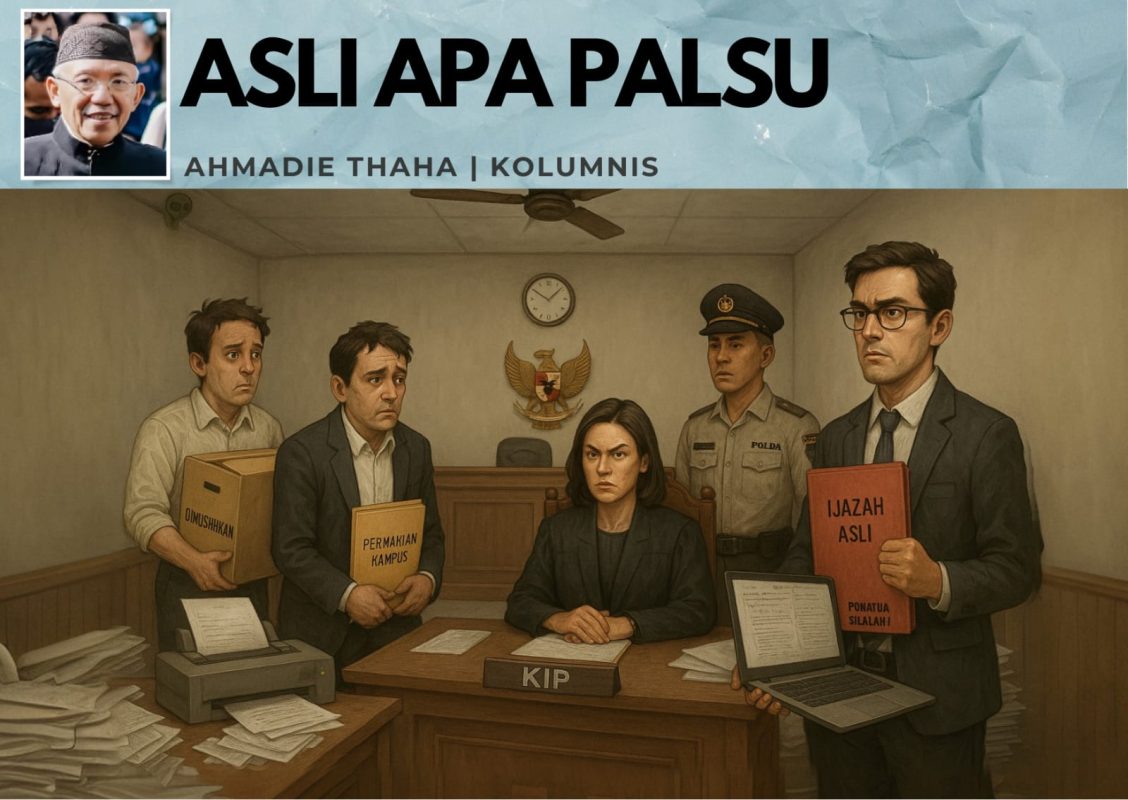

Maka, panggung harinya pun tiba. KIP bersidang untuk pertama kalinya pada Senin, 17 November 2025. Ketua majelis, Rospita Vici Paulyn, tampil seperti hakim di drama Korea, lengkap dengan tatapan menusuk yang bisa membuat mahasiswa salah jawab “presensi” mendadak ingin mengulang kuliah.

Dia mencecar pihak UGM dengan pertanyaan yang bunyinya sederhana, tetapi implikasinya seperti meteor jatuh ke arsip kampus, “Dalam penguasaan atau tidak?” Dan pihak UGM menjawab: tidak dalam penguasaan. Alias: tidak ada. Alias lagi: “Aduh, maaf, Bu Ketua, kami tidak membawa kertas keramat itu.”

Situasi itu mengingatkan saya pada adegan mahasiswa yang datang ke kampus mencari transkrip lama, tapi petugas loket bilang, “Komputernya mati, Mas, sejak 2004.” Lengkap dengan kipas angin rusak di belakangnya, yang mungkin hanya terjadi di kampus sekelas UGM.

Belum selesai kebingungan itu, muncul babak baru. Pihak KPU Surakarta yang juga dihadirkan dalam sidang ternyata punya jawaban lebih cerdas: memusnahkan arsip pencalonan Jokowi ketika masih jadi Wali Kota. Alasannya, masa simpan arsip sudah dua tahun. Bukan sudah, tapi baru dua tahun!

Rospita pun langsung menegur, dengan mengingatkan bahwa retensi arsip publik itu minimal harus lima tahun. Kenyataan ini begitu lucu sekaligus miris. Kalau arsip itu manusia, mungkin dia sudah nangis di pojokan sambil teriak, “Saya belum waktunya mati!”

Di tengah semua kegaduhan administratif itu, Polda Metro Jaya muncul membawa kabar yang tak kalah dramatis: ijazah asli Jokowi ada di tangan mereka, disita untuk proses hukum. Tampak seperti plot twist anime: benda yang dicari semua orang sejatinya sudah berada di tangan aparat.

Di negara lain, verifikasi ijazah presiden biasanya cepat selesai: telepon universitas, temukan arsip, selesai. Di Jerman misalnya, saat kontroversi plagiarisme gelar Doktor Karl-Theodor zu Guttenberg, universitasnya sigap memeriksa, publik mengawasi, dan keputusan jelas diumumkan.

Di Korea Selatan, kasus Cho Kuk berlangsung dengan transparansi menyakitkan. Tapi di sini? Lembaga A bilang tak punya, lembaga B bilang arsipnya dimusnahkan, lembaga C bilang sedang disita. Semua seperti puzzle 3000 keping tanpa gambar utama.

Situasi ini makin absurd karena sebagian aktivis justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya hanya karena getol menyoal kebenaran dokumen publik yang seharusnya mudah diverifikasi. Ratusan pengacara berdiri di belakang aktivis tersebut.

Jadi, di satu sisi ada sidang mulia tentang keterbukaan informasi di KIP, sementara di sisi lain ada kriminalisasi mereka yang tak pernah berhenti untuk sekadar bertanya. Seperti menonton dua film beda genre diputar bersamaan: satu dokumenter, satu horor birokrasi.

Namun, di balik satir ini tersimpan renungan yang cuma bisa ditemukan ketika semua drama berhenti sejenak. Mengapa kita harus memasuki labirin sengketa informasi hanya untuk menanyakan keaslian sebuah dokumen fundamental? Mengapa arsip negara yang seharusnya rapi, terkelola, dan terpercaya justru berserakan seperti kertas ujian yang lupa dikumpulkan?

Mungkin inilah cara negeri ini mengajar kita: bahwa kebenaran tidak selalu datang dari menunggu jawaban, tapi dari menyaksikan bagaimana institusi merespons pertanyaan itu.

Bahwa kadang sebuah tragedi administratif dapat berubah menjadi hikmah tentang pentingnya menata ulang fondasi kejujuran publik.

Dan bahwa kehilangan satu dokumen bisa menjadi pintu menuju kegembiraan —yakni ketika publik sadar bahwa transparansi bukan hadiah, melainkan hak yang harus diperjuangkan.

Pada akhirnya, selembar ijazah itu bukan sekadar benda; ia menjadi cermin. Dan di cermin itu, kita melihat negara yang sedang belajar, meski agak tersandung-sandung, untuk berdiri tegak di hadapan warganya sendiri.

AHMADIE THAHA (Cak AT)

Wartawan Senior